POR QUE "CHOVE NOS CAMPOS DE CACHOEIRA" SOBREVIVE AO TEMPO?

(Publicado originalmente como prefácio à oitava edição de "Chove nos campos de Cachoeira", Pará.grafo Editora (2019).

Por Edilson Pantoja

I

“Chove nos campos de Cachoeira” — “Chove,” deste ponto em diante — é o romance inaugural de Dalcídio Jurandir. Ele o escreveu entre os vinte e os trinta anos de idade. Um pensamento de juventude, como disse algumas vezes sobre o romance, após o qual escreveu outros dez ao longo de aproximadamente quarenta anos. Escreveu-os retratos tão pungentes da dura realidade humana, que darão a impressão de fatalismo, pessimismo, e, em alguns momentos, cruéis. Paradoxalmente, o fez com esperança. Dez desses romances, inclusive aquele primeiro, pensamento de juventude, a quem transformará no embrião de uma série, por ele denominada “Extremo Norte”, dedicou à vida do homem paraense: uma série “sobre a vida paraense em termos de fi cção”, repetiu outras vezes. São eles, na ordem sequencial, além do “Chove”: “Marajó” (1947), “Três casas e um rio” (1958), “Belém do Grão-Pará” (1960), “Passagem dos Inocentes” (1963), “Primeira Manhã” (1968), “Ponte do Galo” (1971), “Os habitantes” (1976), “Chão dos lobos” (1976) e “Ribanceira” (1978). Além destes, “Linha do Parque” (1959) dedicado ao trabalhador do Rio Grande do Sul.

II

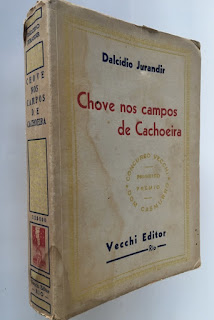

“Chove”, o romance que agora chega à oitava edição, o mais reeditado de todos — e há alguns ainda com apenas uma edição — foi publicado em 1941, após vencer um dos mais importantes concursos literários já havidos no país: o concurso “Vecchi-Dom Casmurro” (1940), realizado pelo hebdomadário carioca “Dom Casmurro”, de Brício de Abreu, em parceria com “Vecchi-Editor”, que patrocinou o concurso, publicou os vencedores em primeiro e segundo lugar, e concedeu premiação em dinheiro no valor de cinco e três contos de réis a seus respectivos autores. A propósito, um conto, do latim “computus” (dez vezes cem mil), equivalia a um milhão de réis. Tem-se uma ideia aproximada do valor à época comparando-se o preço de capa do próprio jornal “Dom Casmurro”, cujo exemplar com doze páginas custava mil réis, como se vê à primeira página da edição 159, de 27 de julho de 1940, justamente a edição que anuncia, ainda sem detalhes, na forma de um grande retângulo ao pé da capa, que o romance de Jurandir fora o grande vencedor, acompanhado, em segundo lugar, de “Ciranda”, de Clóvis Ramalhete, do Rio de Janeiro. O prêmio, relata Brício de Abreu, na edição 160, de 03 de agosto de 1940, que detalha bastidores do processo (páginas 01 e 03) e apresenta a ata do resultado (11), foi idealizado por Jorge Amado com o fim de incentivar o surgimento de novos autores. O romance será publicado então sob a coleção “Novos Autores”, de “Vecchi Editor”, e chegará às livrarias em 16 de agosto de 1941, conforme anúncio de Brício de Abreu à edição 213 de “Dom Casmurro”, p. 01, do referido dia. Nomes como Érico Veríssimo, Graciliano Ramos, Oswald de Andrade, Jorge Amado, Rachel de Queiroz, Álvaro Moreyra, Eugênia Álvaro Moreyra, Omer Mont’Alegre e Brício de Abreu, presidente do júri, figuraram neste em algum momento ao longo de quase um ano de julgamento.

III

Além de romancista, entre os grandes romancistas brasileiros, aliás, premiado em 1972 pelo então conjunto da obra romanesca — ainda faltava publicar os três últimos da série —, pela Academia Brasileira de Letras, Jurandir também escreveu poemas em versos, aquém da qualidade dos romances, e várias reportagens, tendo vasta atuação como jornalista. Os romances e as reportagens estão carregados daquele pessimismo paradoxal. Tal esperança, porém, não dirigia aos céus, embora alguns de seus personagens sejam dedicados à religiosidade popular. Outro paradoxo, pois, “mais protetores de santo que protegidos”, como dirá em “Ribanceira” (1978:22), esse apego religioso apenas lhes escancara o desamparo. “Não creio nem em Deus ou no Diabo, mas nesta vida em movimento”, declarou em entrevista, certa vez (Revista Asas da Palavra, 1996, v. 4, p. 33). Sua esperança era a de que a desigualdade social, causa do sofrimento, tivesse solução social, portanto, histórica. Denunciava com seu talento aquilo que vivera e vira de perto, como homem pobre e conhecedor das mazelas sociais amazônicas. Dalcídio era comunista, razão pela qual passou alguns meses (em 1936 e 1937) na então cadeia de São José, em Belém. Sua esperança quanto à minoração do sofrimento do homem amazônico, nas realidades por ele retratadas — a dureza dos campos marajoaras, do ribeirinho, presente no dia-a-dia do vaqueiro, do pescador, do guardador de santo, do homem pequeno, a dureza dos bairros periféricos de Belém — continua sem atendimento: alguns problemas até se agravaram, como hoje acompanhamos nos jornais. A ferida ainda sangra. Vale dizer, a propósito dessa esperança, que é somente a partir do acesso ao teor de suas reportagens, facilitado pela tecnologia digital, e do projeto de digitalização de jornais e periódicos antigos, da Biblioteca Nacional, que passamos a entender melhor a esperança implícita à denúncia dos romances. Sem a complementação dadas por esse teor, os retratos realistas, pungentes, embora plenos de lirismo, costumes, cultura, mas também de pensamento fecundo sobre o Homem, parecerão, como dito, pessimistas, fatalistas, cruéis, como é o caso do “Chove” — veja-se, por exemplo, neste, o destino de Felícia, a prostituta.

IV

Gestado e escrito entre 1929 e 1939, período situado entre as duas guerras mundiais, o romance apresenta ao país, num contexto literário nacional marcado pela expressão das regionalidades brasileiras, dramas e expectativas de habitantes da pequena vila de Cachoeira, na ilha de Marajó, e o faz a partir do chalé de madeira habitado pelo branco e viúvo Major Alberto, secretário intendente da vila economicamente decadente; por sua companheira negra e determinada, Amélia, que não possui o status de casada; pelos filhos do casal, a menina Mariinha, em idade ainda tenra e de pequena participação, e o menino melancólico, solitário e sonhador, Alfredo, então por volta de onze anos. É habitado ainda por Eutanázio, filho solteiro do casamento do Major, casamento que lhe rendeu três outras filhas — uma das quais é cega —, também adultas e habitantes de outra cidade, Muaná. Ambas, assim como o chalé, dependentes dos parcos recursos do secretário que, como pai ou cônjuge, é reservado em termos de expressão afetiva e pouco dotado de habilidade para exigências práticas da vida cotidiana, a qual, salvo pelas responsabilidades da intendência, sempre cumpridas com honestidade e até sacrifícios pessoais, atravessa entre devaneios e projetos nunca realizados. Respeitadas as diferenças, Major Alberto, que em casa, após o trabalho, se põe a folhear catálogos “como se folheasse os próprios sonhos”, lembrará, talvez com algum exagero de comparação, o famoso cavaleiro concebido por Cervantes. Desse modo, as urgências da vida prática são enfrentadas mesmo é por Dona Amélia, tratada, pelo preconceito da sociedade cachoeirense, como mera “esposarana” do Major, quiçá, simples cozinheira. É então a partir dos pequenos ou grandes dramas internos à família do chalé, assim como das questões e conflitos subjetivos de seus membros, que temos acesso a outros núcleos e personagens da vila, como a taberna do Salu, para quem o Major, na mesma tipografia em que imprime esporádicas edições do jornal de Cachoeira, imprime também rótulos de vinagre; a casa e família de Lucíola, solteirona que alimenta rivalidade materna com Dona Amélia a propósito de Alfredo; a casa de Duduca, a costureira, e seus frequentadores fofoqueiros, onde Eutanázio encosta de vez em quando por ocasião de suas compulsivas andanças para a casa de Seu Cristóvão em busca do escárnio e desprezo de Irene; a taberna de Ezequias, personagem assombrado com a sífilis e a guerra, onde Eutanázio, sem o conhecimento do pai, compra fiado a fim de satisfazer caprichos da casa de seu Cristóvão; o quartinho de Felícia, a prostituta miserável frequentado por Eutanázio; Dr. Campos, juiz substituto de Cachoeira, personagem pândego, tão cristão quanto dionisíaco, tão erudito quanto vicioso na cessão aos desejos e prazeres; entre outros.

V

Quanto a Eutanázio, que divide com Alfredo o protagonismo da narrativa, tem quarenta anos de idade, um temperamento irritadiço e a vida marcada por insucessos. Não se pode dizer, entretanto, que a trajetória de auto-aniquilação, de queda no vazio, de ênfase no absurdo, à qual vemos se entregar, seja decorrente simplesmente desse acúmulo de fracassos pessoais. Antes de morar com o pai em Cachoeira, Eutanázio viveu na capital, Belém, teve algum acesso à intelectualidade, a livrarias, tentou a poesia, daí sua relativa proximidade com Dr. Campos, um intelectual “sui generis”. Não se identifica, pois, com o simples caboclo amazônico, com o ribeirinho, o pescador, o vaqueiro marajoara desassistidos e explorados pelas elites locais então constituídas, no Marajó, por grandes fazendeiros, “coronéis”, que, não raramente, têm cargos políticos. Também não é um ex-soldado da borracha desamparado diretamente pela falência da economia em torno desse produto, cerca de oito anos antes do tempo narrado em “Chove nos campos de Cachoeira”, tempo este por volta dos anos 1920. Em todo caso, como amazônida e marajoara, Eutanázio está imerso nessa atmosfera de ruína, falência geral e desamparo que marca a condição do homem amazônico do período. Além dessa particularidade, porém, há algo mais abrangente e profundo, ocidental, que penetra o romance, dado o longo e especial tempo de sua gestação, e ressoa em personagens espiritualmente sensíveis como Eutanázio e Alfredo, que é o horizonte de derrocada de grandes referências de sentido - Deus ou Razão -, procedente dos efeitos e desencantos da Modernidade. Tal horizonte se estende sobre o século XIX, alcança o XX e ajuda a moldar o temperamento, o perfil e, sobretudo, o destino dos dois irmãos. Destinos aos quais, como sói ocorrer, se acham irrecusavelmente presos.

VI

No caso de Eutanázio, marcado desde o nome por Thánatos [personificação da morte na mitologia grega], assim como pelo temperamento, encontra-se inclinado, por um determinismo — uma “compulsão à repetição”, que só em termos psíquicos encontrará explicação —, a uma trajetória de auto-aniquilação, a um niilismo nos moldes de um Raskólnikov, personagem dostoievskiano de “Crime e Castigo” que, sem a metanóia (conversão) religiosa deste, o arrastará irremediavelmente ao fim. Em Dalcídio Jurandir, repito, o desamparo humano é retratado como sem redenção pelo viés da religião. Não é por acaso, pois, que uma das memórias marcantes na experiência de queda de Eutanázio seja a do crucifixo impotente no quarto de Felícia: na Amazônia dalcidiana, assim como na modernidade ocidental, Deus está morto, e o homem completamente desamparado. O retrato desse desamparo é atravessado, além de pelo niilismo de Dostoiévski, também pelo pessimismo de Schopenhauer, cujo livro, “Dores do Mundo”, Eutanázio chegou a manusear numa livraria de Belém. A propósito, outra cena marcante para o moribundo, e significativa desse retrato do homem dalcidiano, é a de um bêbado que mal se equilibra e que entre gaguejos de embriaguez, por ocasião de um encontro fortuito no caminho de suas compulsivas andanças, lança-lhe a estranha questão: “Por que o homem... fica... na margem da… da vida?” (pág. 51).

VII

O destino de Alfredo, moldado no mesmo horizonte espiritual, não é essencialmente diferente do de seu irmão. São-no, contudo, as correntes com que esse horizonte — mescla de um estado de coisas que atinge o Ocidente e de algo propriamente amazônico, a realidade do homem marajoara, cachoeirense — o prende ao destino: amarras da liberdade. Se com Eutanázio as correntes são a de um determinismo que o imobiliza ante o despencar no absurdo e na auto-aniquilação, uma tendência ao nada, portanto, como em Dostoiévski, em Alfredo elas são mais afins ao estatuto do Dasein heideggeriano, que, não obstante um ser-para-a-morte, lançado no mundo, está à mercê de seu próprio projeto, um ainda-não-que-será, antecipando-se a si próprio no ato de escolha; ou à variação sartreana, do homem condenado ao inevitável exercício da liberdade. Diferentemente do irmão, irrecusavelmente inclinado ao “não mais ser”, cada vez menos capaz de dar sentido à própria existência, ao mundo, de produzir a significação sequer pelo uso das palavras, com a morte a “chocar seu ovo na garganta” (pág. 329), Alfredo alimenta sonhos, projeta-se, imagina-se. Alfredo quer estudar, quer ir para Belém — “Mamãe, me mande para Belém. Eu morro aqui, mamãe.” (pág. 231) — a capital, com o colégio avançado, o bondinho, o teatro, lhe soa promissora. Alfredo imagina-se. Projeta-se (lança-se para adiante). Escolhe-se. Há nele, portanto, uma insistência em ser, um “poder ser”, um ek-sistere. No entanto, se a liberdade contém em si uma promessa, ela não fornece nenhuma garantia de realização. Estar preso à liberdade não significa nada mais que a uma situação inexorável de escolhas. Condição humana. A transcendência almejada, promessa da liberdade, não tem garantia.

VIII

Há, portanto, um interdito definitivo no horizonte dos irmãos, um “Nunca mais!”, como na história do urubu contada por Eutanázio a Alfredo, certa noite, história essa, ao que parece, adaptada por Jurandir a partir de “O corvo”, de Edgar Allan Poe, na qual a morte — ou a impossibilidade da vida — se expressa por este absoluto “Nunca mais!” (pág. 228) repetido pelo pássaro. No caso de Eutanázio, o “nunca mais” é a proibição de um mundo com significado, é a inexorabilidade de seu absurdo. No caso de Alfredo, é o “Não” que o espreita, como aquele “olho enorme da treva” (pág. 231) e o impulsiona a ir adiante, como na cena que abre o livro, da dupla fuga pelos campos queimados: fuga física, fuga também por via da imaginação tão liricamente expressada no uso do carocinho, o qual, no entanto, é perdido no caminho, com o que se interrompe o passeio imaginativo; interrompe-se também o passeio físico, com a noite a se impor no horizonte: o menino é então obrigado a retornar ao chalé, como se carregasse nos ombros a própria noite, à realidade de suas indeléveis marcas de ferida, à dura realidade de Cachoeira, onde, por ocasião do surto de influenza, a gripe espanhola, “A guerra mandara a Espanhola para Cachoeira” (pág. 124), sucedem-se mortes cotidianamente, o pesadelo do dobre de sinos a cada novo falecimento, trabalho de Velho Leão, o sineiro surdo, para protesto de Major Alberto: “Parem com este sino! É isso que chama ainda mais a morte!” (pág. 124). Ante tanta morte, Velho Abade, o coveiro e fazedor de caixões, suado, exausto, exclama: “Não posso mais, Eutanázio, não posso mais!” (pág. 126). A morte, o “Não!”, é, pois, onipresente em Cachoeira, cálice a todos distribuído, como retratado alegoricamente na cena do velório em que, devido à confusão com duas latas d’água, faz-se um café, a todos servidos, com a água que lavou o corpo defunto. Não por acaso, Eutanázio é quem percebe algo do cadáver em seu próprio lábio. Não por acaso, Alfredo, dado o fracasso no referido passeio que abre o livro, onde se lê que seus desejos “caíram pelo chão como borboletas mortas”, pensa em deitar-se na rede “como quem está feliz por esperar a morte” (pág. 23). A propósito, a cena do café é tão importante à trajetória de Eutanázio, que Jurandir a comenta, algum tempo depois de lançado o romance, numa entrevista a Clóvis Gusmão: “Aquilo fazia parte do destino de Eutanázio e sem ele seria quebrar a sequência psicológica daqueles dias tremendos do meu personagem” (Dom Casmurro, ed. 230, de 13 de dezembro de 1941, p. 01). Sem a liberdade de Alfredo, por sua vez, dificilmente teríamos a sequência do “Extremo-Norte”, a partir de “Três casas e um rio”, que retoma a sequência de suas escolhas.

IX

O fato de “Chove nos campos de Cachoeira” permanecer interessante quase oitenta anos depois de seu ruidoso surgimento, como o atesta esta oitava edição, produzida com recursos de financiamento coletivo, é uma prova de sua longevidade, de sua potência comunicativa. De sua atualidade. Mas o que mantém uma obra literária atual, presente, interessante, viva, apesar do tempo transcorrido desde o sucesso inicial? Sucesso que bem pode dizer respeito a elementos meramente temporais, de época ou de “moda” — elementos “efêmeros” —, como, com justificada preocupação, declarava Álvaro Lins, o mais respeitado crítico a se ocupar do “Chove” naquele contexto, que era o do modernismo-regionalista, imbuído da pesquisa social e do objetivo de mostrar ao Brasil as realidades regionais, desconhecidas do grande centro, os diferentes brasis, o “Brasil profundo”, digamos. Apoiando-se em Baudelaire, para quem, segundo argumenta, nenhuma obra de arte está isenta de elementos efêmeros, assim como, se é arte, contém também elementos “espirituais, estéticos, permanentes”, os quais, se bem apoiados naqueles, inevitáveis, podem fazê-la transcender o tempo, estabilizando-a, mantendo-a, portanto, interessante, Álvaro Lins, que emitiu críticas severas (“No sr. Dalcídio Jurandir, a moda é a de um estilo de romance”), também vê no “Chove” algo poderoso: “Alguma coisa de essencial que atravessa subterraneamente o livro/uma espécie de força espiritual que deve ser devidamente considerada” (Correio da Manhã, 27.09.41, pág. 02).

X

Esta sétima edição é prova, pois, dessa atualidade. E penso que ela se faz importante por pelo menos dois aspectos. Primeiro, enquanto expressão mesma da natureza interessante do romance, isto é, sua potência estética, sua capacidade de comunicação com a demanda presente nos (inter) seres (esse) humanos de agora, como nos de antes, e certamente de amanhã. Em segundo lugar, ela se torna importante por, num ato de “desobediência” à exigência equivocada da sétima edição, que alterou o texto original e se pretendeu definitiva, retornar àquele, afinal, premiado. A propósito, essa atualização se dá num contexto bastante significativo, posto, como dito, ocorrer através de um financiamento coletivo, tornado possível pela tecnologia digital das redes sociais da internet [com o valoroso empenho da Pará.grafo Editora, que tem trabalhado para republicar a obra de Dalcídio Jurandir], tecnologia, aliás, que também permite, hoje, o acesso àqueles periódicos mencionados, dentre os quais surgiram, mais recente, no acervo digital da Biblioteca Nacional, exemplares de “Dom Casmurro”, o jornal realizador do concurso, o que nos permite acompanhar toda a movimentação receptiva — da grande campanha publicitária, passando-se por entrevistas, textos pessoais e notícias sobre o autor, às diversas críticas literárias recebidas, neste e noutros jornais —, que marca o sucesso inicial do romance. Quanto ao porquê de ele ainda permanecer interessante, e se isto tem a ver com aquela “força espiritual” vislumbrada por Lins, cabe a ti mesmo, leitor, descobrir. Portanto, mãos à obra!

Kepos, 09 de fevereiro de 2019.

Parabéns por seu brilhante trabalho e dedicação ao nosso Dalcídio Jurandir!

ResponderExcluir